派黎胥的插畫世界:色彩斑斕、純真又富有想像力

「似乎偶爾就會有這麼神奇的一天,奇妙的光線籠罩在身體上,令人著迷。」——馬克思菲爾德‧派黎胥(Maxfield Parrish)

20世紀彩色印刷技術和大量發行技術的創新,使得馬克思菲爾德‧派黎胥的作品受到百萬民眾的喜愛。派黎胥以其經典的新古典主義板畫、兒童讀物插圖、廣告圖畫,以及著名的流行刊物的封面設計,如《生活》(雜誌)、《時尚芭莎》(台譯哈潑時尚)等,成為家喻戶曉的藝術家。

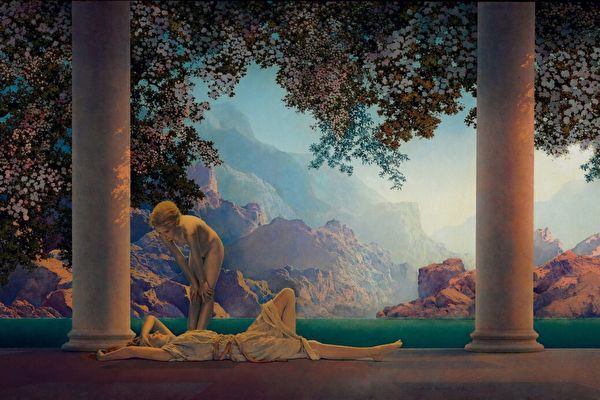

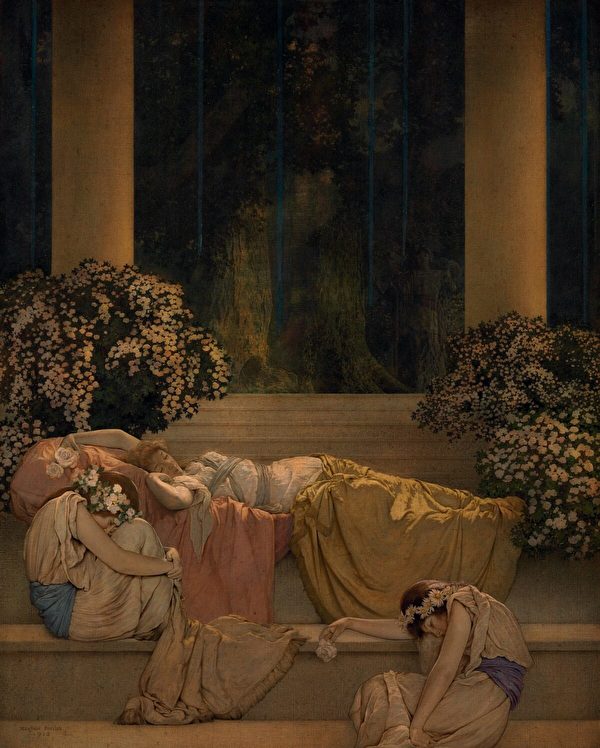

那時候,多產的插畫家和商業藝術家享有名人般的地位。派黎胥的作品在當時廣受歡迎,他最著名作品《黎明》(Daybreak)於1925年的複製品,銷售量約為全美國家庭的五分之一,換句話說,每五個家庭中就有一個家裡掛著他的畫。

在這一趨勢下,《黎明》成了整個20世紀最受歡迎的印刷品。在畫中所使用的鈷藍色是一種鮮豔飽和、有點超現實感的藍色,人們稱之為「派黎胥藍」,用來紀念他標誌性的作品風格。

派黎胥在藝術職涯上的成功也讓他得以為家人建造一座「橡樹園」。這座宅第成為他近七十年成人生涯裡的私人創作王國。

派黎胥的藝術血統

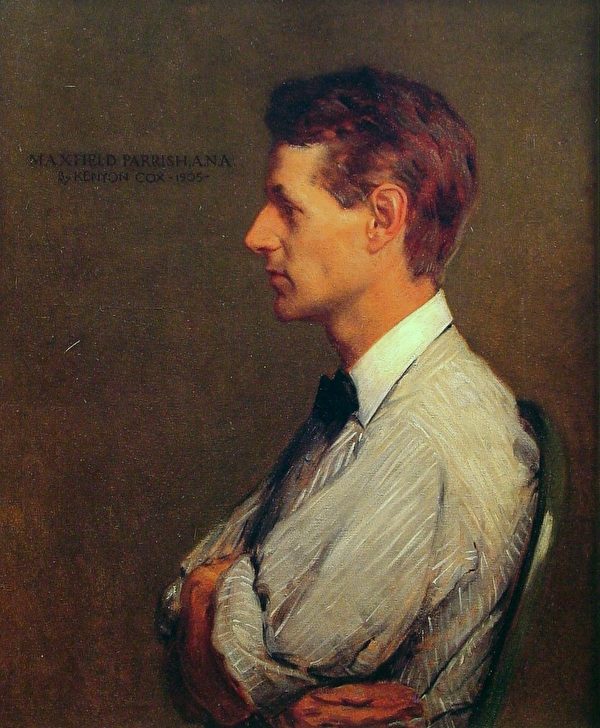

馬克思菲爾德‧派黎胥出生於1870年7月25日,他的父親史蒂芬‧派黎胥也是一名藝術家。在他出生時,他的父親已是費城深受愛戴的藝術家,以創作當地風景的蝕刻畫聞名。作為一名知名藝術家的兒子,年輕的弗雷德里克(他後來改用了祖母的娘家姓馬克思菲爾德作為名字)從父親那學會了素描。在14歲去歐洲的一場長途家族旅行中,他的藝術天分受到了鼓舞。在那裡,他得以親眼看到古代大師的作品,並在巴黎的藝術學校開始了正式的訓練。回到美國後,派黎胥到哈弗福德學院學習建築,接著前往賓夕法尼亞藝術學院學習美術。

由於父子的關係良好,派黎胥畢業後便到馬薩諸塞州和父親共用一間工作室。幾年後,他又隨著父親來到康沃爾藝術村,位於新罕布夏州(New Hampshire)普蘭菲爾德和康沃爾市鎮(Plainfield and Cornish)。這裡是許多藝術家、作家和演員聚集及生活的地方。

派黎胥在這裡買了一塊土地,並在父親地產的河對岸蓋了一座小房子,他將這片土地命名為「橡樹園」。這片土地上有著壯碩挺拔的橡樹林,包含了一些當時新罕布夏州數一數二的老橡樹。

有著建築學位的派黎胥在鄰居木匠喬治‧拉格斯(George S. Ruggles)的幫助下自己設計並建造了一座小房子。這座房子在1898年時只有兩間臥室,之後陸續擴建至15個房間和5間浴室。之後,派黎胥和從事藝術教育的妻子莉迪亞‧奧斯汀(Lydia Austin)共同養育了4個孩子。由於他發現難以在主建築內專心創作,派黎胥又建了一座工作室,後來又增加了8個房間,包含了攝影暗房和一間設備齊全的機械車間。

「我是一名會畫畫的技師」

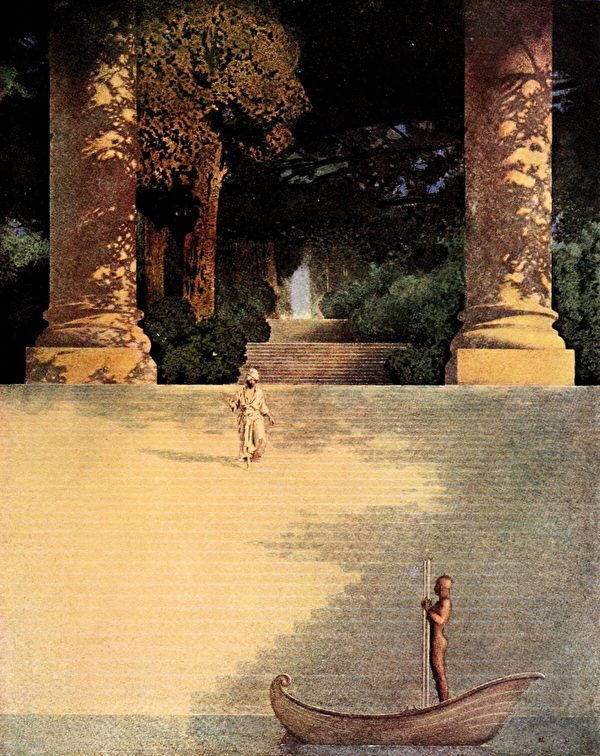

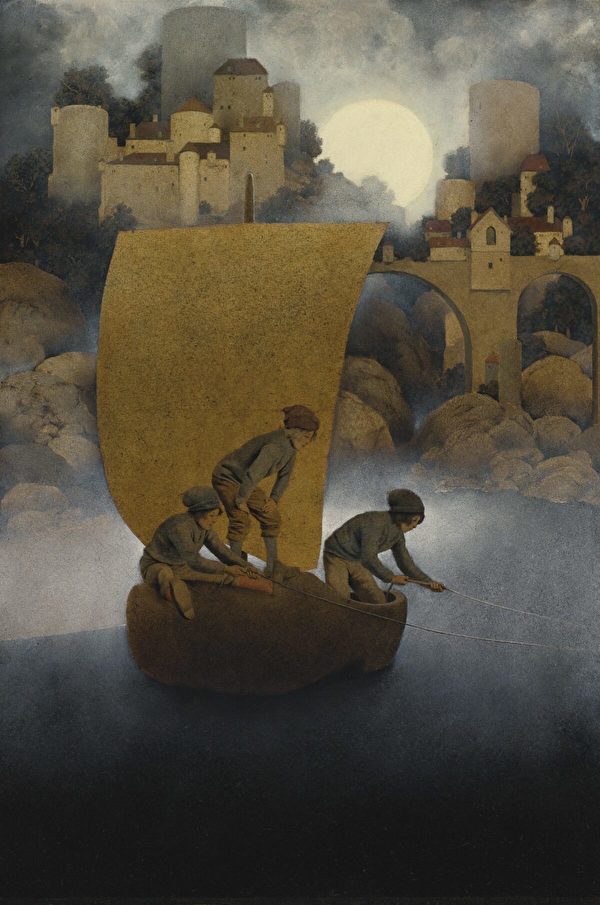

派黎胥一生創作了近900件作品。他在新罕布夏州家的工作室中創作了許多畫作,將兒童與成人帶入一個神祕的新古典主義世界。從《童年詩歌》(Poems of Childhood)到《一千零一夜》(The Arabian Nights),他富有想像力的插畫讓讀者能夠更加真實地感受小說中的虛幻場景。他創造了色彩鮮明的圖像,冷暖色系的色塊相互對比,為故事中鮮明人物的超現實世界添增了更多維度。

他畫筆下的人物是實實在在的故事書風格,從年輕美麗到飽經滄桑的怪誕人物等無奇不有,都相當討喜並且高度原創。不過,真正讓他一舉成名的是那些徜徉在美麗景致下年輕純真的人物特寫圖畫。

派黎胥最受眾人喜愛的作品主題是在自然環境中的女性肖像。1931年時,61歲的他向美聯社宣布:「我受夠了岩石上的女孩!這樣的畫我已經畫了13年了,我大可再繼續畫、繼續賣13年。但這正是商業藝術遊戲的危險之處。它誘惑人不斷地重複自己。成為一個橡皮印章是很可怕的事。我要在我仍能決定的時候放棄舊軌。」從那時起,他決定把重心放在風景上。

據派黎胥自己的說法,他筆下生動超凡又多彩的作品使用的卻是一種「非常簡單、非常古老又費力」的繪畫方法。從單色打底開始,他會接著加上一層層透明的顏色,並在每一個顏色層之間加上一層清漆。每個圖層畫完後,都需要乾燥約10至14天。他認為這樣的方法讓他達到傳統混合顏料所達不到的明亮色調。

由於這種繪畫方法需要相當漫長的乾燥時間,因此他會同時創作多項作品。此外,這位自稱「繪畫技師」的藝術家也不滿足於單純的繪畫創作,他還投注了相當多的時間進行其它創作,包含製作模型、傢具、花瓶等。

作為一名摩登時代的文藝復興藝術家,派黎胥也會在他的機械車間製作模型,並為這些模型打光並拍照,作為繪畫的參考。他也會拍攝當地的模特兒,包含自己的孩子和他們的保姆(和他的繆思女神)蘇珊‧勒溫。

他還使用了投影機將攝影底片移轉到描圖紙上。這讓他能夠依照他所遵循的對稱和黃金比例理論來調整圖像的大小,以獲得準確的尺寸和幾何關係。許多派黎胥作品的邊框都含有柱子或其它新古典主義的建築元素,用來協助建立這些比例關係。

和蒂芙尼合作的壁畫:夢想花園

1914年,派黎胥受委託為柯帝斯出版社的建築大樓設計一幅15英尺乘以49英尺的巨幅壁畫。當時,派黎胥已經接受了出版商賽勒斯‧柯帝斯的另一項獨立委託,為同一座建築物設計18座高面板。新委託案創作的《夢想花園》(The Dream Garden)則是在入口大廳中央的大型馬賽克壁畫,也是派黎胥首次且唯一一次和路易斯‧康福特‧蒂芙尼(Louis Comfort Tiffany)共同合作的作品。

這幅壁畫由派黎胥設計,而蒂芙尼則使用超過10萬塊彩虹玻璃將其拼貼成壁畫,總重量超過4噸。使用的玻璃馬賽克總共有260種不同的色調,組成一個超現實又無比美麗的自然景致。這幅玻璃壁畫有著白色大理石製成的畫框,前面有一座小噴泉,更加添增了一種新古典風格建築的錯覺,在建築內部打開了一扇廣闊的自然景觀。

這幅壁畫最初於紐約的蒂芙尼工作室展出並廣受好評。之後便拆除並花了六個月的時間重新組裝在柯帝斯出版社建築大樓裡。儘管派黎胥和蒂芙尼這兩位完美主義藝術家們對彼此的作品都不滿意,但在20世紀之後的日子裡,這件作品卻倍受眾人讚譽,直到費城市政府將其指定為無法移除的「歷史物品」。

費城市政府的這項指定發生在1998年的一場事件之後。當時《夢想花園》臨時賣給了賭場老闆史蒂夫‧韋恩。然而,將這幅著名壁畫移到拉斯維加斯的計劃受到許多藝術史學家和市民的抗議。隨後,皮尤慈善信託基金會(Pew Charitable Trusts)捐贈了350萬美金給賓夕法尼亞藝術學院以買回這件作品,確保它留在柯帝斯出版社的歷史建築大廳裡。

派黎胥在他的橡木園度過餘生。他一直創作到80多歲,直到關節炎才使他不得不放下畫筆。他於1966年3月30日去世,享耆壽95歲,當時他的作品再次在美國掀起了一股風潮。

原文Creating Vivid, Imaginative, and Innocent Worlds: Illustrator Maxfield Parrish刊登於英文大紀元。

責任編輯:茉莉◇#