【大紀元2024年06月27日訊】(大紀元記者莊璦筠台灣台北報導)台灣藝文展演豐富,近年與傳統文化相關的展會,受到許多民眾的青睞。負責籌劃《清明上河圖》動態光影展的文創公司總經理鄭清煌向《大紀元時報》表示,台灣確實有嚴重的傳統文化斷層,但他認為,傳統文化需要被更多人看到,而透過「展覽」的包裝,可讓更多人感受到好的文化內涵,特別是宋朝文化,「不是所有舊的、老的東西,都跟不上時代。」

中華傳統文化漸漸消失在台灣的街頭巷尾。《清明上河圖》動態光影展並非首度出現在台灣觀眾的眼中,鄭清煌體會很深,他說,在2011年時,《清明上河圖》開展期間,很多眷村的長輩們特別坐遊覽車前來看展,即使在夏天,天氣不穩定,還會下雷雨,但展場外卻大排長龍。

談到傳統文化帶給台灣人的意義,鄭清煌說,以《清明上河圖》來說,從畫作中可以知道,中國人的一日三餐的飲食習慣,是從宋朝開始發展,原因來自當時的經濟發達,還有政府德政,另外,宋朝民眾可以免費看病,這在當時的全世界來說,都是很先進的政策,台灣人可以古鑑今,得到更多的啟發。

「不是所有舊的、老的東西,都跟不上時代。」鄭清煌認為,傳統文化藝術的背後,有很多可以參考與借鑑的精神理念,「我覺得應該適度去了解,好的把它保留下來。」

台灣有嚴重的文化斷層,原因來自多個面向,成為鄭清煌辦展的一大挑戰。他說,現在年輕人對中國歷史不太了解,「因為課本內容改了。」另外,鄭清煌說,很多中國名畫有授權的問題,真跡無法後製、動態化,這都讓素材的選用受到限制。

不過,鄭清煌說,以《清明上河圖》而言,這件作品深受台灣人喜愛,可以深化台灣人與傳統文化的連結,而這或成為他們推廣傳統文化的切入點。他坦言,台灣已經少有大中國情結,缺少這樣的背景,他們在推廣文化上必須想的更多。

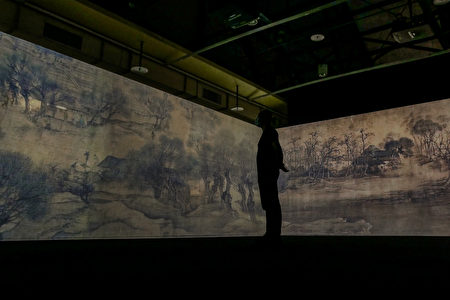

鄭清煌說,小學生、中學生在課本中還保有「清明上河圖」,有一定的熟悉度,而他們加入動態與數位互動的技術,讓年輕人對這樣的作品更有興趣。台灣還有許多重視藝術教育的家庭,這些人都會是來看展的潛在客群。

如何讓「真跡展」讓更多人喜愛,鄭清煌是這樣思考的。他說,避免觀眾覺得枯燥,辦這樣的展覽要考量四個面向,除了藝術性之外,還要有教育性,就是說可以寓教於樂,但絕對不能忽視娛樂性,且為了符合數位時代,社交性也要很強,這樣才能有效傳播,只要符合這四個面向,就可以創造商業價值。

據文化部統計資訊,2022年全國藝文活動就有54,036個,觀展人數為244萬人次;也就是每萬人享有23個藝文活動,平均每人出席藝文活動個數為10.51個,對業者來說,要如何吸引民眾到自己辦的活動來看展,是一大挑戰。

責任編輯:呂美琪